日本国宝级大师铃木忠志马上80岁了,

独自隐居在利贺的深山里:

一个“从全世界任何地方出发,

都要费尽周折才能抵达”的地方。

他并非戏剧科班出身,全靠自学,

35岁在日本戏剧圈功成名就,

却在最红的时候抛弃东京的大好前程,

跑到偏僻的乡下一住40年,

远离妻儿,日日与动物为伴。

一座荒村,被他改造成了艺术乐园,

来过这里的名人数不胜数:

侯孝贤、朱莉·泰摩、寺山修司、罗伯特·威尔逊……

以及新一代中国演员:刘昊然、王传君、金世佳。

大家多是为了他发明的“铃木方法”而来。

世界上各行各业都有门槛,

唯有演员例外。

铃木方法为演员行当贡献了一个通用的门槛,

这也是亚洲文化一次全面地“出口”到西方。

撰文 石鸣

定居利贺时,铃木忠志已经40岁了。“40岁前,我大部分时间都在东京度过。”

那时,他在东京已经是一个功成名就的戏剧导演。

27岁时,他宣布“我要有我自己的艺术语言和艺术形式”。29岁,他遇上了自己的“灵魂演员”白石加代子。31岁,他排出了第一部代表作《关于戏剧的激情II》,又称作“白石加代子个人秀”。大家以为他的创造力已经登顶,结果34岁时,他更上一层楼,排出了令世界震惊的《特洛伊女人》。

他拥有自己的剧团“早稻田小剧场”,在东京的中心地段拥有一个自己的剧场。

他打进了国际戏剧圈,和格洛托夫斯基、彼得·布鲁克、罗伯特·威尔逊成了好朋友。

他和他的剧团经常被邀请到欧美各地演出,和英格玛·伯格曼同台,和西班牙文化部长吃饭。

“我在欧洲和日本都已经是一个成功艺术家,参加的社会活动越来越多,注意力不再集中,剧团成员也开始陷入某种套路。我觉得我如果呆在原地的话,就会僵化。我不喜欢随波逐流的感觉,所以我想要抽身。”

左:1960年代的早稻田小剧场

右:今天的早稻田小剧场所在地

他那时对东京的戏剧现状其实已经很不满意:

“进剧场之前,大家都知道会看到什么。看戏时必须坐在固定的座位上。看完戏后也没有交流,为了赶地铁末班车,各自匆匆回家。除了看戏的那两个小时,其他时候都根本没有心思考虑戏剧的事。”

“我在国外巡演。外国人看我的戏,我也看他们的戏。怎样才能始终和世界一流水平抗衡?就像运动员一样,要保持水准,就必须进行高强度集训。继续呆在东京温水煮青蛙是绝对不行的。”

他决定放弃东京。“这是我为戏剧做出的最大的牺牲。这意味着我放弃了名和利,放弃了奖项,放弃了行业地位,甚至放弃了我的养老金。”

1976年,日本的经济正要起飞,大家的收入快速增长。大量的人口从农村涌进城市,东京人口迅速膨胀。

铃木忠志却带着红极一时的“早稻田小剧场”离开东京,迁到乡下,引起轩然大波。

1980年的利贺

很多人甚至都没有听说过利贺:跑到利贺这么偏的地方做戏剧,会有人来看吗?

还有人不怀好意地揣测,铃木带着自己的人马,躲到深山老林里,莫不是要搞什么新型宗教或者秘密军事训练?

剧团大部分成员最后不得不勉强同意“下乡”,主要原因是“早稻田小剧场”的东京基地的租约还有一个月就要到期,如果不去利贺,就会无处可去。

人们以为,利贺只是“早稻田小剧场”暂时的栖身之地。铃木忠志只和利贺村签了一个五年租约,租了村子里的一栋房子排练。戏在利贺排得差不多了,还是拉到东京去合成和首演。

没想到,接下来,铃木越来越把他的活动重心倾斜到利贺。

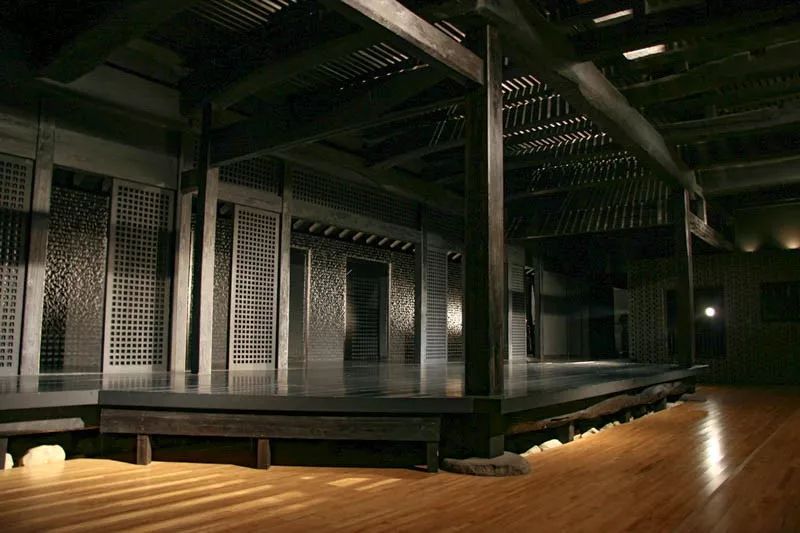

到利贺第三年,他找建筑师矶崎新,请他帮忙把村子里传统的合掌屋民居改造成剧场。

到利贺第五年,他成功举办了第一届“利贺世界戏剧节”,村子的人口不过一千一百人,从全世界各地蜂拥而来的观众竟有一万两千人。

1984年,“早稻田小剧场”正式更名为“利贺铃木剧团”(Suzuki Company of Toga,简称SCOT)。1989年,铃木50岁,宣布自己和SCOT要在利贺永久驻扎下去。

1980年代开始,铃木忠志不是在利贺,就是在欧洲或者美国,16年没有去过东京。

与此同时,SCOT在全世界31个国家的83个城市里完成了巡演。这奠定了他作为导演的后半生。

铃木忠志《酒神》

看过铃木忠志作品的人,印象最深刻的是东方和西方在他的作品里嫁接得如此完美。

故事是现代的,然而演员的动作——迅捷如风的移动、贯穿全场的静止,都是来自日本能剧。

“你在日本能剧和歌舞伎的舞台上,看到一个法国的故事,而且竟然使用了威尔第的音乐,恐怕会感到很不可思议吧。但是我自己心里面认为,这才是真正的能剧和歌舞伎,这是一个世界通用的能剧和歌舞伎。”

铃木忠志《大鼻子情圣》

年轻时的铃木忠志,曾经是能剧和歌舞伎的批判者。他认为这种国粹几百年来因循守旧,形式空洞,早已失去了活力。

“那个时候我不喜欢日本。爷爷唱的和歌,父亲念的佛经,在我看来都是封建落后的象征。二战后的日本人都向往欧洲,觉得西方的东西才是好的,先进的。”

高中时,他读西方文学:福楼拜、莫泊桑、波德莱尔、兰波、陀思妥耶夫斯基、契诃夫。上大学后,他做“新剧”,其实就是西方舶来的话剧。

转折点在1972年。他因为“白石加代子个人秀”大受欢迎,被邀请到巴黎参加国家剧院艺术节。在那里,他观看了日本能剧大师观世寿夫的演出。

观世寿夫表演能剧

身为日本人,他很熟悉能剧,也曾看过无数次能剧,当然都是在专门演能剧的剧场。

然而,观世寿夫在巴黎的演出场地,因为条件所限,不得不因地制宜。观众拥挤在舞台四周,大师的表演被压缩在非常狭小的空间之内。用传统眼光来看,这其实是一次非常“不恰当”的能剧演出。

然而,日本的国粹让西方人如痴如醉。十年后,铃木忠志仍然忘不了当年的震撼:“我第一次认识到了能剧高超的戏剧性。我第一次认识到世阿弥(日本能剧大师)所说的‘幽玄’、‘表演中的静止’、‘视觉之外的视像’究竟是什么意思。”

铃木剧团成员训练

回到日本,他立志要好好研究和开发日本传统戏剧——能剧和歌舞伎。“那么多年以来,亚洲人一直在‘进口’西方的文化,但是其实亚洲人也有非常值得骄傲的文化传统,应该好好研究之后向西方‘出口’。”

他研究出了专注于演员下半身的“铃木方法”。这种方法深深植根于日本农业社会的传统。训练时演员都不穿鞋,因为“双脚和土地接触的感觉,这是所有的基础。”

铃木方法非常成功,他受邀到茱莉亚音乐学院、威斯康辛大学、加州州立大学圣地亚哥分校去授课。很多西方演员在SCOT海外巡演时参加他的工作坊。百老汇演员、伦敦西区演员都纷纷到利贺来,学习铃木方法。

铃木忠志还去到了斯坦尼斯拉夫斯基体系的大本营——莫斯科艺术剧院授课,让东西方的两大表演体系——斯氏体系和铃木体系同台PK。

铃木方法的影响力甚至辐射到了演艺圈以外。西方其他行业——比如律师,也有人开始学习铃木方法。

因为铃木方法的理念是“以脚为本”,认为脚的使用,决定了身体的姿势,进而决定了人说话时声音的力度和质感。律师学习了铃木方法之后,能更好地在法庭上发表演讲,进行辩护。

铃木忠志另一个改造传统的创举——将日本传统的合掌屋建筑改造成剧场,灵感也来自于1972年的巴黎之行。

那次戏剧节上,大部分戏都在一个临时剧院里演出。这个剧院是从一栋普通住宅改建而来。

“这种有人实际在里面居住过的空间,留下了日常活动的各种痕迹,屋子里充满了一种历史感。”

回到日本,铃木忠志开始四处寻找这种能改成剧院的住宅空间,直到在利贺村找到了日本山民居住的合掌屋。

利贺所在的山区冬天多雪,为了防止落雪压垮房子,合掌屋的屋顶都很尖,就像双掌合拢。

进屋之后是一个空旷的大房间,只有柱子,没有墙,房间和房间之间以活动屏风隔开。也就是说,没有固定的卧房、客厅等概念。

厨房在屋子中央,占据了全屋最核心的位置,长年累月的灶火熏烧,合掌屋内的木柱都早已被熏得乌黑。

铃木忠志喜欢这种“乌黑”和“暗沉”,非常符合日本人“阴翳美学”的观念。

改造后的合掌屋,入口处修出了一个类似现代剧院的前厅,可供观众进出换鞋。

屋内,舞台的尺寸尽可能和能剧舞台的尺寸相似。但是舞台和观众席之间的距离被拉近到“亲密接触”的程度。观众能直接看到演员在舞台上流汗、流泪,能直接闻到演员的呼吸。

原有的木柱都被利用起来,又新添了许多隔断屏风,以实现舞台空间的灵活变换。

铃木忠志《李尔王》

所有新添的建筑部件都刷黑。舞台地板由铝板做成,也刷了黑漆,只能反射特定的光,有的时候看起来像一面镜子。于是,黑色仿佛充满了整个空间。

“我有一种感觉,在这种气氛中,神灵随时可能会从黑暗中现身。”

铃木忠志是静冈县富士山区一个木材商的第三个孩子,很早就立志要当一个艺术家。

“我小学和中学的时候,读书只读诗歌,萩原朔太郎啦,岛崎藤村啦。那个时候我逃学,把同学都叫到一起,去山上砍树、搭房子。确实,我很小就开始自己拿主意了。”

高中时他读了契诃夫,好奇这种剧本该怎么排演,于是报考了早稻田大学,理由是“早稻田大学戏剧很兴盛,还有一个戏剧博物馆”。“我觉得如果我进入了早稻田大学,就可以开始演戏。”

父母并不希望他演戏。“他们只希望你安安稳稳毕业,找个大公司的好工作。他们认为搞文艺是没有出路的。”

为了安抚父母,铃木忠志报考了政治经济学专业。然而入学后,他参加剧社,不去上专业课,1958年入学,1966年才毕业。

他把父母给的学费拿去作剧社的活动经费。“当时我22岁,父母发现后,就再也不给我打钱了。”

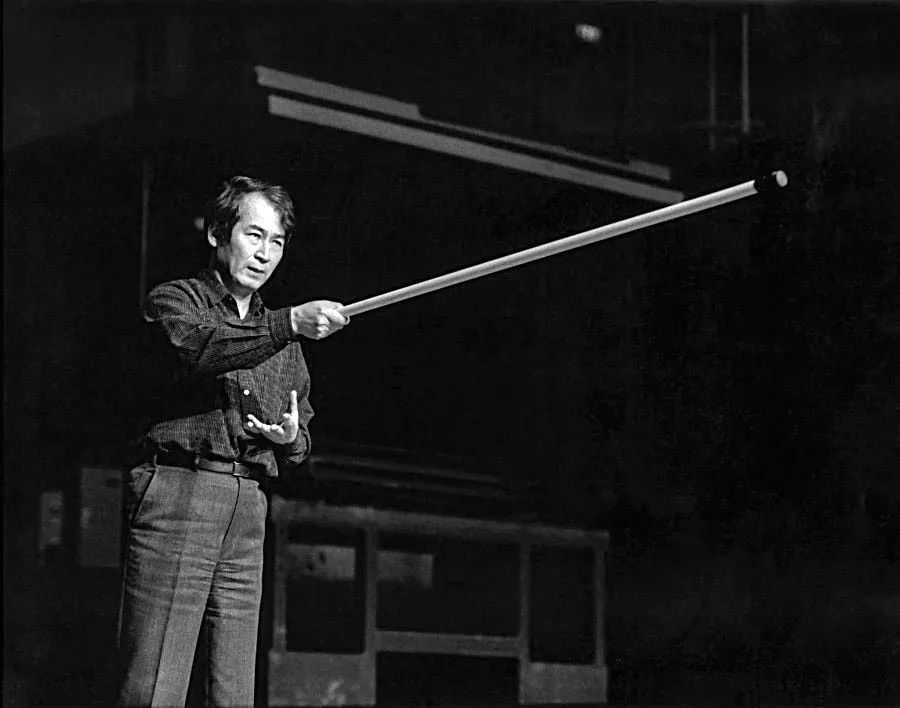

铃木忠志和早稻田小剧场的成员们一起讨论戏剧

从事戏剧这一行,在出名之前,他的生活可用穷困来形容。

剧团里很多成员都和他一样,因为投身戏剧,和家人断绝了经济往来。“大家过着共产主义生活。经常早上醒来,我发现自己和五六个人睡在一起。有时一天下来只吃得上一碗面条,但是晚上还要继续去发宣传单,完成剧团的工作。”

等到铃木忠志成了知名导演,剧团单靠票房,收入依旧微薄。“那个时候日本泡沫经济正进入鼎盛时期,但金钱、发财都和搞戏剧的人没什么关系。”

也许,这就是后来有了财团和政府的资助之后,铃木忠志最终决定,利贺艺术节上的所有演出完全不收费的原因。

一开始,剧团只是收取象征性的入场费,交多少全凭自愿,50日元也可以,50万日元也可以。2013年开始,连这种象征性的收费都免除了。

“我希望所有人想看的戏都能看到,不用被预算限制。”

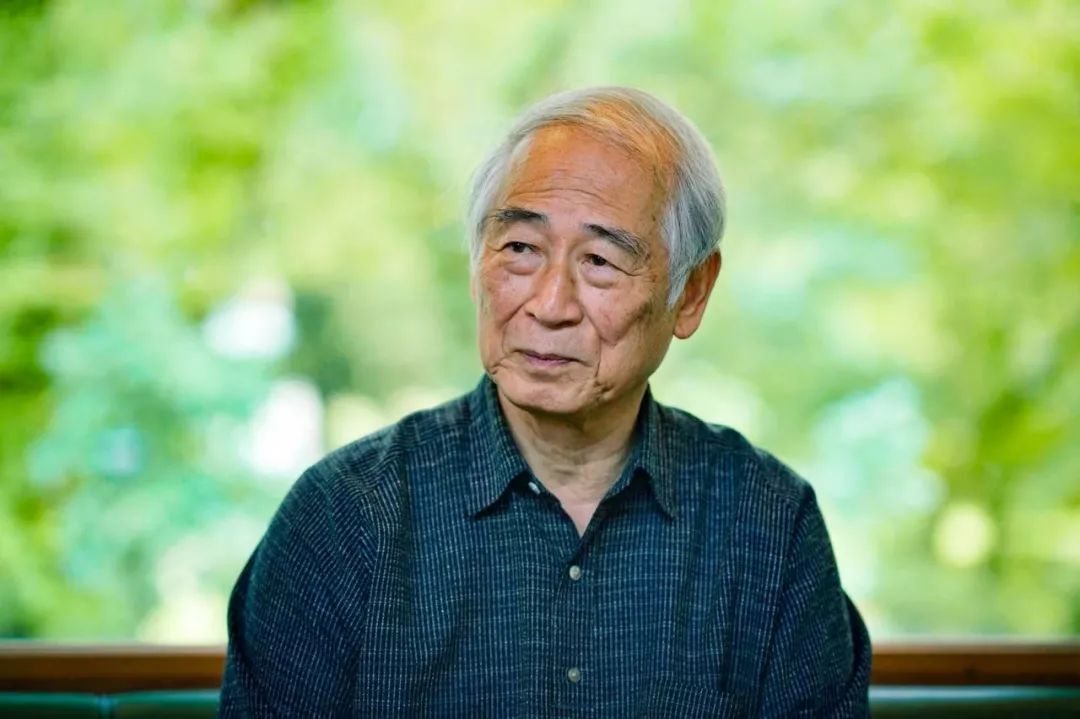

在利贺戏剧节现场,总是能看见铃木忠志的身影,哪怕他已经80岁高龄。他站在剧场入口,欢迎观众,引导他们入场。

“很累,但是除非生病,我从来没有缺席过我自己的任何一场演出。”

利贺戏剧节上的大部分演出都没有固定座位,自由入座。“你绝不会听到一个剧团成员要求观众,请再往里挤挤吧,如果听到有人说这句话,那这个人就是我。”(笑)

《来自世界边缘的呼唤》

从1992年开始,一直到现在,利贺戏剧节年复一年地上演一部烟花戏来压轴,《来自世界边缘的呼唤》。

剧本改编自《麦克白》,铃木忠志删去了麦克白夫人这个角色,又加入了大量其他素材,使得人们几乎已经看不出这部莎剧原来的模样。

《来自世界边缘的呼唤》

在这部戏中,铃木忠志反思了二战带给日本的黑暗遗产。剧中巧妙地引用了莎士比亚的台词:“把手洗干净。不不,别做那个表情。那些人都被埋掉了。你难道不知道,他们是不可能从坟墓里爬出来的吗?”

“我的戏剧,就是我的社会批判。体现了我对社会的看法,现代社会出了什么问题,尤其是日本社会出了什么问题。”

铃木忠志《伊万诺夫》

1962年,铃木忠志还在读早稻田大学的时候,曾经和剧作家别役实合作排了一出原创的荒诞戏《大象》。

首演的反响非常糟糕,后来却被认为是日本最早、最优秀的荒诞派戏剧。

剧情讲的是广岛原子弹爆炸后两名幸存者的故事。一个人只想在医院里安安静静地死去,另外一个人则要冲到大街上,把自己的不幸遭遇全都讲出来,唤起冷漠公众的良知。

铃木忠志《厄勒克特拉》

场景发生在医院,护士们因为受到核辐射也在不断死去。整个气氛让人想起艾略特《四首四重奏》里的段落:

“整个世界就是我们的医院”、“一旦灾祸降临,我们的病必将变为沉疴……我们最好的结局,也不过是在严父专制的关爱中死去。”

“精神病院”的意象后来贯穿了铃木忠志的所有作品。他修改了莎翁的名言:“整个世界是个精神病院,男男女女不过是来来去去的病人罢了。”

“我没有想过说我能改变社会。不过,100个人中间,总会有一个人掉队。那些被主流歧视的人也是有其价值的。甚至可以说,正是因为我自己的生活方式和社会主流价值观不契合,我才选择做戏剧。一个艺术家如果不能为被歧视的人赋予价值的话,那就不是一个好的艺术家。”

铃木忠志生于1939年,童年最深刻的记忆就是战争。

他家住在一个叫做清水的小港口。二战末期,被改用作军港,不仅美军的飞机来空袭,海上的战舰也来轰炸。他至今忘不了炸弹轰然作响,母亲把他拉开时满脸的恐惧表情。

“空袭有固定的时间,也有防空警报,还可以躲。躲不了的是战舰的炮击,沉闷的响声,惊心动魄。”

为了逃命,家里人把铃木送到了清水郊区的山上。山上有座庙,庙里的和尚养了只山羊,铃木忠志每天都能喝到羊奶。“羊奶有股特别的味儿,但是我很喜欢,有种自然的野性。”

在庙里的生活,最大的问题是晚上上厕所。“厕所很远,在后院的角落。没有星星和月亮的时候,山里的黑,真的是伸手不见五指。我怕那种黑。”

那时没有马桶,都是蹲坑。“我常常害怕自己会不会掉下去,或者有蛇窜上来。有的时候我觉得我看到了鬼魂。”

迁居到利贺之后,铃木忠志第一时间给自己建造了一个和当年类似的厕所。“满足了我的怀旧情结。厕所在卧室外,没有那么方便,但是至少在屋子里面,不会让我害怕。”

铃木忠志《厄勒克特拉》

“我来利贺时,没想到在这里一呆就是四十年。事实上,我不止一次地想要离开利贺。”

实际上,SCOT的其他人都不住在利贺。他们在东京有自己的房子、家庭和生活。只有在铃木忠志需要排练的时候,才从东京来到利贺。铃木忠志自己的妻子和儿子也是住在东京,不长住在利贺。

“真正全年生活在利贺的,只有我一个人。”

一个主要原因是利贺位于深山之中,自然环境太恶劣、太艰苦,很难有人能够忍受。

一年恨不得近半的时间都是冬季,四月还在下雪,五月樱花才开。下雪下到有雪崩危险的时候,就要封路,整个村子变成一个孤岛。

降雪有时深达三米。铃木住的两层小楼,只能看见二楼的窗户,一楼整个被埋掉,好几天不能出入。“我日以继夜地除雪,可是也只能维持两个礼拜。一场暴雪之后,我又要花两天功夫清理。”

铃木忠志开着除雪机除雪

铃木忠志记叙了自己与暴雪反复作斗争的过程:“为了融掉堵门的雪,我从300米外牵来水管,但是水管一周前不出水了,终于能够出去查看的时候,我发现是貂把鼻子伸进了水管,堵住了水,貂当然也死了……”

“羚羊淹死在了池塘里,大概是因为大雪盖住了池塘,它没注意,跌了进去,我还得把它从水里拖出来……因此除雪的时候,记住原本的地形是极为重要的:哪里是路面,哪里是水面,哪里有石头,千万不能失足。”

“与大雪斗争,既危险,又徒劳,但是日常生活的过程就是这样一种徒劳,总要坚持下去。”

雪后初晴,铃木忠志还会饶有趣味地欣赏平整的雪地上动物留下的脚印。“2枚鹿的脚印,4枚兔子,4枚浣熊,5枚犀牛,前脚和后脚脚印是不一样的。有的动物走直线,有的绕圈、迂回。有的脚印重叠在一起,看起来像独脚动物走过一样。”

铃木方法讲究“双足的语法”,原来这个方法的灵感不仅来源于研究传统,也来源于研究动物。“在利贺,我与动物共生。”

利贺的露天剧场

2013年1月,74岁的铃木忠志在雪路上一边走,一边接了个电话。结果不慎向后滑倒,后脑勺狠狠地撞到了地上,脖子不能左转,背痛了好几天。“我来利贺37年,第一次发生这样的事故。”

“我第一次意识到,也许这就是我死去的方式。我下一次跌倒后,爬不起来,渐渐被漫天飞舞的雪花埋葬。人们最后找到我时,已经是在雪地里冻僵而亡的遗体。”

“来利贺的时候,我就下了决心,要在这里做出我最好的作品,那么,就在这里做到最后一刻,死在这里也是理所应当。”

部分图片来源于网络

一条

一条